2025年9月2日に実施したインタビューを元に執筆しています。

健診で腎機能や血糖の数値に不安を覚えたとき、どこに相談すれば良いのか迷う方は少なくありません。

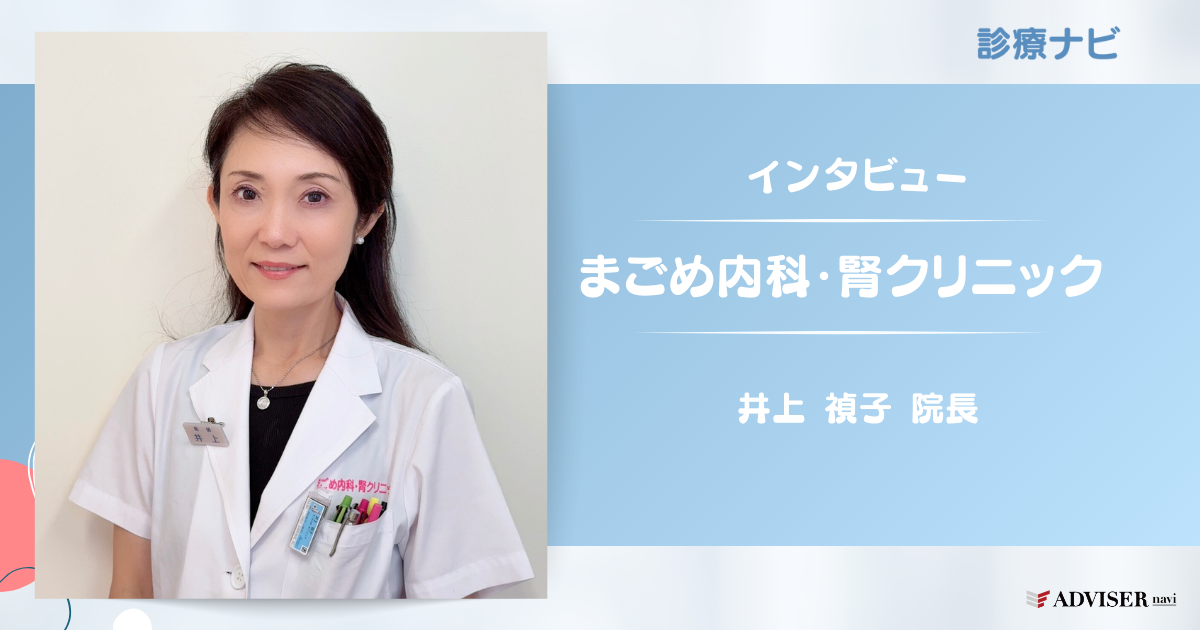

今回取材した「まごめ内科・腎クリニック」は、大田区馬込エリアで腎臓病・糖尿病・高血圧・脂質異常症などの生活習慣病に特化した内科クリニックです。

院長の井上 禎子(いのうえ ていこ)先生は、栄養指導とチームによる医療で患者さんの継続的なケアの実現を目指しています。

まごめ内科・腎クリニックを開院した理由や腎臓病・糖尿病の現状についてお聞きしました。

井上禎子院長が語る、腎臓病・糖尿病治療への想い|「まごめ内科・腎クリニック」開院に至るまで

腎臓病・糖尿病治療のエキスパートとして、日々患者さんと向き合う井上院長。

その原点には、医師として目の当たりにしてきた医療の現実と、「患者さんの未来を少しでも明るいものにしたい」という想いがありました。

ーー先生が腎臓内科を専門に選ばれた理由、特に「透析を未然に防ぐ」という点に力を注ぐようになったきっかけを教えてください。

井上院長

私は医師になった当初から腎臓内科を一貫して専門としてきました。腎臓という臓器は、一度機能が失われると回復が難しいのが特徴です。そして腎不全が末期まで進行すると、生命を維持するために透析治療が必要になります。私が研修医だった頃に比べれば、現在は病気の進行を遅らせるための治療薬の選択肢は格段に増えました。

しかし、当時はまだ有効な手立てが少なく、悪化していく数値を前に、ただ透析導入を見守るしかないという悔しい経験もしました。透析治療そのものは、日本の医療技術の進歩によって確立された、命を繋ぐための医療です。ですが、週に3回、1回4時間ほどを治療に費やす生活は、患者さんにとって身体的にも精神的にも、そして社会的にも大きな負担であることは間違いありません。

だからこそ、「できれば透析にならずに済むように、手前の段階で支えてあげられる医師がもっといても良いのではないか」と強く思うようになったのです。透析治療も専門的に学び、指導医の資格も持っています(当院では透析治療は行っていません)が、私の使命は、その手前にある「透析を予防するための医療」にあると考えています。

腎不全の最大の原因の一つである糖尿病の治療にも力を入れているのは、そのためです。

ーー地元である大田区馬込で開院されたのには、特別な思いがあったのでしょうか?

井上院長

実は、この場所で開院したのは偶然なんです。もちろん実家が近く、土地勘があるというメリットはありましたが、「絶対にここで開業したい」という強いこだわりがあったわけではありませんでした。一般的なクリニックの開業では、例えば近隣の基幹病院に長く勤務し、その病院との連携を前提に患者さんを紹介してもらう、というケースが多いと聞きます。

しかし、私は大学病院とその関連施設での勤務が長かったため、この地域に医療的な地盤があったわけではありませんでした。まさにゼロからのスタートです。開院当初は、雨が降ると「今日は患者さん、来てくれるかな…」と心配になる日もあったほどです。

開業後は、地域の医師会の勉強会などに積極的に参加させていただき、近隣の大学病院やクリニックの先生方と顔の見える関係を地道に築いていきました。特に専門性の高い医療では、お互いの方針や考え方を理解し、信頼し合える関係が不可欠です。そうした先生方との連携を深め、一人ひとりの患者さんと丁寧に向き合う中で、徐々に信頼関係が増し、今では近隣の医療機関から紹介を通じて受診される方も増えました。

「腎機能の数値、見て見ぬふりしていませんか?」専門医による早期治療の重要性

腎臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、機能がかなり低下するまで自覚症状が現れにくいのが特徴です。

だからこそ、健康診断などで発せられた小さなサインを見逃さず、専門医のもとで早期に治療を開始することが、将来の健康を守る鍵となるそうです。

ーー健康診断で「要観察」や「要精密検査」という結果が出たものの、自覚症状がないため放置してしまう方も多いようです。どのような方がクリニックを受診されていますか?

井上院長

当院は腎臓病や糖尿病といった生活習慣病に特化しているため、風邪などで通りすがりの方がふらっと来院されるケースは少なく、ほとんどが予約の患者さんです。

大きく分けると、二つのきっかけで受診される方が多いですね。一つは、近隣のクリニックの先生からのご紹介です。「最近、腎臓の機能が落ちてきたね」「糖尿病のコントロールが難しいから、一度専門の先生に診てもらった方がいいよ」と、かかりつけ医の先生が勧めてくださるパターンです。もう一つは、患者さんご自身がインターネットなどで検索して来院されるパターンです。健康診断でC判定やD判定といった厳しい結果が出たり、かかりつけの先生からは特に何も言われないけれど、ご自身の検査データを見て「このままで大丈夫だろうか」と不安に感じて、専門のクリニックを探して来られる方々です。

症状がない分、ご自身の危機感や不安が受診の大きな動機になっていますね。

ーー腎臓病や糖尿病は、症状が出にくいからこそ専門的な検査や診断が重要になるのですね。

井上院長

その通りです。特に腎臓病は、患者さん自身が「腎臓が悪い」と実感しにくい病気です。痛みもかゆみもありませんから、頼りになるのは血液検査や尿検査の数値だけです。

糖尿病の場合は、血糖値やヘモグロビンA1c(HbA1c)といった数値が比較的わかりやすく、日々の変動に一喜一憂される方も多いのですが、腎機能の数値はじわじわと、長い時間をかけて変化していきます。

だからこそ、その数値が何を意味しているのか、今後どうなっていく可能性があるのかを専門的な視点からきちんと説明し、患者さんにご自身の体の状態を正しく理解していただくことが治療の第一歩になります。そして、なぜ治療が必要なのかを納得していただくことが、長く続く通院へのモチベーションを維持する上で非常に重要だと考えています。

日本の透析医療の最前線とこれから|井上院長が”透析予防”に全力を注ぐ理由

日本の透析医療は世界最高水準と言われています。

その発展の背景には、先人たちの並々ならぬ努力がありました。

しかし、だからこそ井上院長は少しでも透析患者を減らしていくために、日々の診療に情熱を注いでいます。

ーー日本の透析医療は、世界トップレベルとのことですが、なぜなのでしょうか?

井上院長

日本の透析医療のレベルが高いのには、いくつかの理由があります。

一つは歴史的な背景です。私の母校でもある東京女子医大の腎センターは、内科も外科も垣根を取り払って先生方が一致団結し、腎不全医療の礎を築いた場所で、腎移植を始め、日本の腎臓病治療を牽引してきました。透析中に亡くなる患者さんも多かった時代に、どうすれば安全に治療を行えるかと、多くの先達が技術を磨き、研究を重ねてきたのです。

また、日本人特有の勤勉さも大きく関係していると思います。医師だけでなく、臨床工学技士、さらには透析機器を作るメーカーの方々の努力もあり、少しでも良いものを作ろう、より安全な治療を提供しようという「ものづくり」の精神で、技術をどんどん進化させてきました。

海外との比較で言うと、例えばアメリカは国土が広大で、日本のように駅前に透析クリニックがあって仕事帰りに気軽に立ち寄る、ということが物理的に難しい。また、悲しい現実ですが銃社会であるがゆえに脳死による臓器提供が多く、日本に比べて腎移植が盛んという側面もあります。こうした様々な要因が組み合わさり、日本は透析医療を発展させてきました。

ーー透析を予防するための治療薬も進化しているのでしょうか?

井上院長

はい。私が研修医だった頃にようやく登場し始めた薬が、今では次々と新しい種類が開発され、治療の選択肢は格段に増えました。私の指導医の先生方が若かった頃は、有効な薬がほとんどなく、患者さんが透析に至るのをただ指をくわえて見ているしかなかった、という時代もあったと聞きます。

ですから、今の私たち腎臓内科医は、先人たちの努力の恩恵を受けていると言えます。多くの医師の根底には「一人でも透析になる患者さんを減らしたい」という共通の想いがあるはずです。

とはいえ、いくら良い薬が出てきても、残念ながら透析になる患者さんがゼロになることはありません。だからこそ、早期からの介入が重要なのです。

ーー技術が進歩する中で、先生が「透析予防」にこだわるのはなぜですか?

井上院長

先ほどお話ししたように、日本の透析医療は非常に質が高く、多くの患者さんの命を救っています。しかし、技術がいかに進歩しても、透析治療が患者さんの生活に大きな制約を与えるという事実は変わりません。

私たちの腎臓は24時間365日、休むことなく働いて老廃物を排出し、体のバランスを整えてくれています。その機能を、例えば週3回、1回4時間の治療で完全に代替するのは、やはり無理があるのです。だからこそ、本来の腎臓が持つ機能を一日でも長く保ち、透析導入までの時間をできるだけ引き延ばしてあげること、あるいは透析を必要としない状態を目指すことが、専門医としての大切な役割だと考えています。

患者さんの人生という長いスパンで考えた時、その意義は非常に大きいと信じています。

まごめ内科・腎クリニックのこだわりは「チーム医療」|医師×管理栄養士×看護師の連携

「治療は医師だけが行うものではない」と井上院長は言います。

まごめ内科・腎クリニックの最大の強みは、各分野の専門家がそれぞれの役割を果たし、連携することで患者さんを多角的にサポートする「チーム医療」の体制にあります。

ーー「治療を続けたくても、どうすれば良いか分からず挫折してしまう」という声も聞きます。こちらでは、どのような治療やサポートを行っているのでしょうか?

井上院長

生活習慣病の治療は、薬を飲むだけで終わるものではなく、食事や運動といった日々の生活そのものを見直すことが不可欠です。

しかし、それを一人で続けるのは本当に大変だと思います。そこで当院では、医師、管理栄養士、看護師がチームとなって患者さんを支える体制を整えています。まず、医師が診察で全体的な治療方針を決定します。

その上で、治療の要となる食事については、腎臓病や糖尿病の療養指導に長けた管理栄養士が2名体制で、専門的なアドバイスを行います。さらに、採血などを担当する看護師も、患者さんとコミュニケーションをとる中で、日々の悩みや不安を聞き出す重要な役割を担っています。

例えば、「先生には直接言いにくいけれど…」「栄養士さんにこう言われたんだけど、どう思う?」といった本音を、看護師や管理栄養士になら話しやすい、という患者さんも少なくありません。それぞれの専門家が得た情報をチーム全体で共有し、治療方針にフィードバックすることで、よりきめ細やかで、患者さんの実生活に即したサポートが可能になります。

このように、クリニック全体で患者さんの通院と治療継続のやる気を支えていくことを大切にしています。

ーー特に「栄養指導」に力を入れているそうですね。大学病院などとの違いはありますか?

井上院長

当院のこだわりの一つが、この栄養指導です。大きな病院でも栄養指導は受けられますが、その都度担当の栄養士が変わってしまうことも少なくありません。当院では、可能な限り同じ管理栄養士が継続して担当するようにしています。いわば「定点観測」ですね。同じ担当者が関わることで、患者さんの食生活だけでなく、仕事の内容、生活リズム、家族構成といった生活の背景まで深く理解することができます。

例えば、一口に「専業主婦」と言っても、受験生や介護をしなくてはいけない家族のいる多忙な方と、比較的時間にゆとりのある方とでは、食事にかけられる手間も時間も全く違います。そうした個々の事情を踏まえた上で、「それなら、こういう方法はどうですか?」と具体的な提案ができるのが、当院の強みです。

毎回ゼロから自分の状況を説明する手間がなく、信頼関係が深まることで、より本音で話しやすくなるというメリットも大きいと考えています。

ーー患者さんと1対1で向き合う際に、先生が最も大切にされていることは何ですか?

井上院長

患者さんが何でも話せる環境を作ることです。診察室に入ってきて、いきなり「今日はどうしましたか?」と聞かれても、何から話せば良いか戸惑ってしまいますよね。

ですから、特に初対面の時や、あまりお話が得意でない方には、まず「はい」か「いいえ」で答えられるような簡単な質問(クローズドクエスチョン)から始め、少しずつ慣れてきたところで「何か変わったことはありましたか?」といった自由にお話しいただける質問(オープンクエスチョン)に切り替えるなど、質問の仕方を工夫しています。

「こんなことを言ったら、不摂生を怒られるんじゃないか」「これは腎臓と関係ないかもしれないから言わなくていいか」など、患者さんが話すのをためらってしまうようなことの中に、実は治療のヒントが隠されていることも少なくありません。

どんな些細なことでも否定せず、まずは受け止めて、「それなら、こういう可能性はありませんか?」と提案するような形で、対話を重ねることを心がけています。

腎臓病・糖尿病に関する疑問にお答え|まごめ内科・腎クリニックでの診察

ここでは、多くの患者さんが抱えるであろう、治療に関する素朴な疑問について井上院長にお答えいただきました。

ーー治療を始めるにあたって、どのくらいの頻度で通院する必要がありますか?

井上院長

病状の安定度によって異なります。例えば糖尿病の場合、過去1〜2ヶ月の血糖の平均値を反映するヘモグロビンA1cという数値をチェックするためにも、基本的には月に1回の通院をお願いしています。

腎臓病の場合は、病状が落ち着いていれば2ヶ月に1回程度ですが、腎機能に変動が見られる場合や、治療法を調整している時期などは、月に1回のペースで来ていただくことが多いです。オンライン診療という選択肢もありますが、これらの病気は採血データに基づいた判断が不可欠なため、当院では対面での丁寧な診療を基本としています。

ーー最近話題のGLP-1受容体作動薬(2型糖尿病治療薬)などについて、先生はどのようにお考えですか?

井上院長

GLP-1受容体作動薬は、もともと糖尿病の治療薬として開発されたものであり、適切に使用すれば非常に有効な薬です。GLP-1受容体作動薬には、血糖降下作用以外にも、心不全予防、腎症進行予防効果も期待されていますので、糖尿病の患者さんにそのような合併症がある方にはもちろん積極的に使用しています。

また、間接的な作用として、食欲をコントロールしたり、体重管理を行いやすい面があります。よって、自由診療の美容クリニックなどで、十分な診察や指導なしに安易にダイエット目的で処方されているケースもあります。

当院では、生活習慣病の治療の一環として、体重管理が必須であると判断した方に、医師の厳格な管理のもとでこれらの薬を使用するケースがあります。

その場合も、食事療法や運動療法が基本です。薬だけに頼るのではなく、管理栄養士による栄養指導など、保険診療の範囲でできるサポートをしっかりと行いながら、必要な部分についてのみ自費診療の選択肢をご提案するという形をとっています。

ーー先生が今後、腎臓病治療の分野で期待されていることは何ですか?

井上院長

先端医療の分野では、iPS細胞を使って腎臓を作り出すといった再生医療の研究が進んでいます。実現にはまだ多くの課題がありますが、将来的には透析を必要としない時代が来るかもしれません。

もっと身近なところでは、腎不全の進行を抑える新しい薬が次々と登場しており、治療の選択肢は着実に増えています。私が医師になった頃には考えられなかったような進歩です。

こうした新しい知見を常に取り入れながら、一人ひとりの患者さんにとっての最善の治療を提供し、透析に入るまでの時間を少しでも長くしていくことが、今の私にできる最も重要なお手伝いだと考えています。

不安を抱えているあなたへ、井上院長からのメッセージ

最後に、この記事を読んでくださっている、ご自身の健康に不安や悩みを抱える方々へ、井上院長から温かいメッセージをいただきました。

ーー最後に、健康診断の結果に不安を感じていたり、現在の治療に悩んでいたりする読者へメッセージをお願いします。

井上院長

健康診断の結果を見て「どうしよう」と不安に思ったり、今通院しているクリニックで「本当にこのままで良いのだろうか」と疑問を感じたりしたら、どうぞ気軽に当院の扉を叩いてみてください。「専門のクリニックは敷居が高い」「こんな些細なことで受診して良いのだろうか」と考える必要はありません。

むしろ、早い段階でご相談いただくことが、ご自身の健康を守る上で何よりも大切です。また、当院ではかかりつけ医の先生からのご紹介も積極的にお受けしています。かかりつけ医と腎専門医の、主治医が二人いても良いと私は考えています。

現在の治療に納得して続けていくために、別の専門家の意見を聞いてみたいという方も歓迎いたします。私たちが目指しているのは、質の高い医療を、地域のクリニックならではの通いやすさと温かさの中で提供することです。

特に、その人の生活背景にまで寄り添った栄養指導は、きっとお役に立てるはずです。「あれもダメ、これもダメと怒られるのでは…」という心配はいりません。あなたに合った、続けられる方法を一緒に見つけていきましょう。

まごめ内科・腎クリニック

| 診療科目 | 内科、腎臓内科、糖尿病内科、漢方内科 |

|---|---|

| 住所 | 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目27番13号 クールバレー南馬込1A |

| 診療日 | (月)8:45~12:00/13:30~17:00 (火・木・金)8:45~12:00/14:00~18:00 (土)8:45~13:00 |

| 休診日 | 水、日、祝 |

| 院長 | 井上 禎子 |

| TEL | 03-6429-8191 |

| 最寄駅 | 都営浅草線「西馬込駅」より徒歩2分 |