2025年9月24日に実施したインタビューを元に執筆しています。

「仕事が忙しくて、健康診断の結果を詳しく見ていない」

「C判定だったけれど、自覚症状もないし大丈夫だろう」

都内で働くビジネスパーソンの多くが、ご自身の健康を後回しにしてしまいがちです。

しかし、その“放置”が、将来の大きな健康リスクに繋がる可能性があるかもしれません。

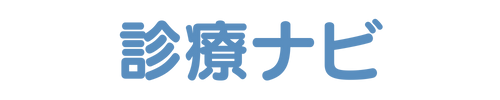

今回は、九段下駅から徒歩1分という好立地で、多忙なビジネスパーソンの健康を支える「LSクリニック東京」の理事長、山川貴史先生にお話を伺いました。

そして、LSクリニック東京で提供されている「腎臓ドック」とは一体何なのか、詳しくお聞きしました。

農学部から医学の道へ|異色の経歴を持つ山川医師が目指す医療とは

まずは、山川先生ご自身のバックグラウンドと、専門である腎臓内科医を志した理由について深掘りしました。

そのユニークな経歴が、現在の診療スタイルや患者さんへの想いに繋がっています。

ーー先生は、一度別の大学・学部に進まれてから、改めて医学部を受験されたと伺いました。どのようなきっかけがあったのでしょうか?

山川理事長

はい。両親が医師ということもあり、幼いころから医療は身近な存在でした。ただ、最初はあえて別の道にも挑戦したいと思い、東京大学の農学部に進学しました。地域社会の活性化や自然との共生といった分野に興味があり、農業を通じて人や地域を支える仕事を考えていたんです。

しかし、大学在学中に祖父が病気で入院し、その闘病生活を間近で見る機会がありました。日に日に弱っていく祖父の姿を前に、「何もできない自分の無力さ」を痛感しました。

そのとき、「人の命に直接向き合い、支えられる仕事をしたい」と強く思うようになり、臨床に強いと言われる東京慈恵会医科大学医学部を再受験することを決意しました。当時は大きな決断でしたが、「本当にやりがいを感じられる仕事をしたい」という気持ちは揺らぎませんでした。今振り返っても、あの選択が自分の人生のターニングポイントだったと感じています。

ーー数ある診療科の中で、なぜ「腎臓内科」を専門に選ばれたのですか?

山川理事長

研修医としてさまざまな科を回る中で、どの科も非常に興味深く、やりがいを感じました。その中でも腎臓内科は、一見マイナーな印象を持たれがちですが、実は非常に奥深い分野です。腎臓病の原因は高血圧や糖尿病といった生活習慣病から、免疫疾患まで多岐にわたります。

そのため、腎臓だけを見るのではなく、全身の状態を総合的に捉え、他の診療科と連携しながら治療を行う必要があります。まさに「縁の下の力持ち」のような存在で、総合的な診断力とチーム医療が求められる点に魅力を感じました。

また、内科でありながら、血液透析に必要なシャント(動脈と静脈をつなぎ合わせ、透析に必要な血液量を確保する人工的な血管)を作る手術を行ったり、採取した腎臓の組織を顕微鏡で見て診断する「病理」の知識が求められたりと、外科的な側面や研究的な側面も併せ持っています。一つの臓器を通して、これほど多角的に患者さんに関われる分野は他にないと思い、専門とすることを決めました。

「多忙」を理由に健康を後回しにさせない|ビジネスパーソンのためのLSクリニック

山川先生は、大学病院などで多くの経験を積んだ後、なぜ開業の道を選んだのでしょうか。

そこには、現代のビジネスパーソンが抱える、深刻な健康問題への強い危機感がありました。

ーー大学病院などでのご経験を経て、なぜ開業という道を選ばれたのでしょうか?

山川理事長

大学病院では、「もう少し早く治療を始めていれば、ここまで悪化しなかったのに」と思う患者さんを数多く見てきました。

特に腎臓病は、初期にはほとんど自覚症状がありません。そのため、気づいた時にはかなり進行してしまい、すぐにでも透析を検討しなければならない、というケースも少なくないのです。

一方で、企業の産業医として働く中で、健康診断で異常を指摘されても「忙しいから」と受診されない方をたくさん見てきました。この「病院に行くほどではない」という思い込みと、症状が出てからでは遅いという現実のギャップを埋めたい、と強く思うようになりました。

大学病院では、どうしても重症化した患者さんの治療が中心になります。しかし、本当に大切なのは、病気になる前の「予防」や、悪化させないための「早期発見・早期治療」です。それを実現するためには、気軽に相談できるクリニックという形が最適だと考え、開業を決意しました。

ーーLSクリニックは特にビジネスパーソンが多く来院されるようですね。

山川理事長

はい。産業医としての経験から、ビジネスパーソンの方々が抱える健康上の課題を痛感していました。朝早くから夜遅くまで働き、平日に病院へ行く時間を確保するのは非常に難しい。たとえ健康診断で「要再検査」と通知されても、つい後回しにしてしまう。その結果、数年後に深刻な事態に陥ってしまう。そんな方を一人でも減らしたいという想いが、このクリニックの原点です。

当院が九段下というオフィス街にあり、駅から徒歩1分という立地を選んだのも、仕事の合間や移動中に立ち寄れるように、という想いからです。また、オンライン診療にも力を入れており、ご来院いただかなくても相談や一部の診察が可能です。薬もご自宅のポストにお届けできます。とにかく「治療を継続できない」というハードルを徹底的に下げたかったのです。忙しさを理由に、健康を諦めてほしくない。そのための環境を整えることが、我々の使命だと考えています。

あなたの腎臓は大丈夫?自覚症状のない「沈黙の臓器」を守る、LSクリニックの“腎臓ドック”とは【腎臓専門医が設計】

LSクリニックが特に力を入れているのが、腎臓病の早期発見に特化した「腎臓ドック」です。

なぜ今、腎臓に注目すべきなのでしょうか。その重要性と、具体的な検査内容について詳しく伺いました。

ーー先生は腎臓を専門とされていますが、そもそも腎臓は私たちの体でどのような役割を果たしているのでしょうか?また、腎臓病とはどのような状態を指すのですか?

山川理事長

腎臓は、血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として排出する、いわば体内のフィルターのような役割を担っています。それ以外にも、血圧を調整するホルモンや造血ホルモンを分泌するなど、生命維持に不可欠な役割を果たしています。

しかし、腎臓は非常に我慢強い「沈黙の臓器」とも呼ばれ、機能がかなり低下するまで自覚症状(むくみ、だるさ、吐き気など)が現れません。そのため、健康診断の尿検査や血液検査で異常を指摘された時が、唯一の早期発見のチャンスです。

腎臓の機能が慢性的に低下した状態を「慢性腎臓病(CKD)」と呼びます。日本では成人の8人に1人がCKDと推計されており、新たな国民病とも言われています。放置すると、末期腎不全に至り、人工透析や腎移植が必要になるだけでなく、心筋梗塞や脳卒中のリスクも高めてしまいます。

ーーLSクリニックでは、特に「腎臓ドック」に力を入れていると伺いました。これはどのような検査なのでしょうか?

山川理事長

当院の「腎臓ドック」は、一般的な健康診断や人間ドックよりも一歩踏み込んだ、腎臓の状態を網羅的に評価するための専門的な検査プログラムです。私が腎臓専門医として、これまでの経験を基に「本当に腎臓の健康状態を知るために必要な検査は何か」を突き詰めて考案しました。

具体的には、詳細な血液検査や尿検査はもちろんのこと、腎臓の形や血流を直接観察できる超音波(エコー)検査に時間をかけます。エコー検査は、実施する技師や医師の技術によって得られる情報が大きく変わるのですが、当院では腎臓内科医の視点で、腎臓の硬さや血流のわずかな変化まで詳細に評価します。

検査項目をただ並べるだけでなく、その結果をどう解釈し、今後の生活にどう活かすかまでを丁寧にご説明します。健康診断で異常を指摘された方はもちろん、「家族に腎臓病の人がいる」「高血圧や糖尿病が心配」といった方にも、受けていただきたいですね。

ーー健康診断で「要再検査」となった場合、どのようなタイミングで受診すべきでしょうか?

山川理事長

「すぐに」です。特に、尿たんぱくや血液検査のクレアチニン値、そして「eGFR」という数値に異常があった場合は、放置しないでください。

eGFRは、腎臓がどれくらい老廃物をろ過できているかを示す推定値で、いわば「腎臓の点数」のようなものです。これが60を下回ると、慢性腎臓病(CKD)と診断されます。自覚症状がないからといって放置している間に、この点数は静かに下がり続けているかもしれません。

多くの方が「再検査は面倒だ」「まだ大丈夫」と思ってしまいがちです。ただ、その数ヶ月、数年が、将来の透析治療を回避できるかどうかの分かれ目になることもあります。当院のようなクリニックであれば、大学病院ほど待つことなく、専門的な視点からのアドバイスが可能です。どうか、その小さなサインを見逃さないでください。

「腎臓だけ」じゃない。チーム医療で応えるビジネスパーソンの多様な悩み

LSクリニック東京の強みは、腎臓内科だけにとどまりません。

多忙な日々の中で、複合的な健康課題を抱えがちなビジネスパーソン一人ひとりに寄り添うため、各分野の専門医による「チーム医療」を実践しています。

ここでは、その具体的な体制と、よくあるお悩みへのアプローチについて伺います。

ーー院内には複数の専門医がいらっしゃると伺いました。どのような体制を目指されているのですか?

山川理事長

開業医は、一人ですべての患者さんを診ることが多く、時には専門外の領域にも対応しなければなりません。それは時に、孤独な戦いでもあります。現在私が院長を務めるかわぐちミエルカクリニックでは、孤独さを様々な場面で痛感しました。そして、医療は日々進歩しており、一人の医師がすべての最新知識を網羅するのは困難です。

そこで当院では、私(腎臓内科)の他に、呼吸器内科や消化器内科、脂肪肝の専門医など、各分野のエキスパートに集まってもらいました。目指しているのは「クリニックでありながら、総合病院のような専門性と連携力を持つ」ことです。

院内に信頼できる専門医がいることで、患者さんの症状についてすぐに相談でき、複数の専門医による連携体制で、患者さんの状態に応じた医療を提供しています。医師同士がお互いに刺激し合い、知識をアップデートし続けることができる。このチーム医療体制こそが、患者さんに安心して通い続けていただくための、当院の最大の強みだと考えています。

ーー健康診断では、腎臓以外にも尿酸値や肝機能の数値を指摘されることが多いです。そういったよくある悩みには、どのようにアプローチされているのでしょうか?

山川理事長

おっしゃる通り、健康診断では、尿酸、コレステロール、肝機能などの数値を指摘される方が非常に多いです。ただし、「少し高い」というだけで、すぐに薬を飲む必要があるわけではありません。

たとえば尿酸値が高くても、これまでに痛風発作や尿路結石を起こしたことがなく、腎機能も良好であれば、必ずしも薬物治療の対象にはなりません。大切なのは、“なぜ治療が必要なのか、または不要なのか”を正しく理解することです。

私たちは、単に薬を処方するのではなく、「あなたの場合は、このリスクがあるので薬でコントロールした方がいい」「今は薬の必要はありませんが、食事でこの点に注意しましょう」というように、個々の患者さんに合わせた方針を理由とともに説明しています。

治療が必要な場合でも、オンライン診療などを組み合わせることで、仕事や生活に支障なく継続できるようサポートします。放置されがちな“C判定”こそ、専門医の視点で本当に治療が必要かを見極めることが重要です。

ーー専門医が揃っていると心強いですが、一方で「専門的すぎて敷居が高い」と感じる方もいるかもしれません。クリニックとして、患者さんが相談しやすいような工夫はされていますか?

山川理事長

私たちが目指しているのは、病気の予防から治療までを一貫して行える、身近なかかりつけ医です。専門性は担保しつつも、敷居の高いクリニックにしたくはありません。患者さんの目線に立ち、予約から受付、診察、会計までの流れをできるだけスムーズにし、ストレスなく受診していただける環境づくりを心がけています。

例えば、オンライン予約やWEB問診システムを導入することで、院内での待ち時間を短縮しています。また、診察では患者さんのお話をじっくり伺い、正確な医療情報を分かりやすく共有することで、医療への信頼感を高めていきたいと考えています。何か困ったことがあった時に、「まずLSクリニックに相談してみよう」と思っていただけるような、開かれたクリニックでありたいですね。

医師任せにしない、患者と共創する医療|山川医師の診療哲学

「医師にすべてお任せ」ではなく、患者さん自身が自分の体のことを理解し、治療に主体的に参加すること。

山川先生は、そのためのコミュニケーションを何よりも大切にしていると語ります。

ーー先生が日々の診療で大切にされていることは何ですか?

山川理事長

患者さんに、ご自身の病気や薬について正しく「理解」していただくことです。日本の医療には、良くも悪くも「先生にお任せします」という文化が根強く残っているように感じます。もちろん、私たちを信頼してくださるのは大変ありがたいことですが、それが「思考停止」になってはいけないと思うのです。

海外の患者さんを診ていると、ご自身が飲んでいる薬の名前や量を正確に把握し、「もっと良い選択肢はないか」と積極的に質問される方が多く、その健康リテラシーの高さに驚かされます。

一方で、日本の患者さんの中には「赤くて丸い薬」といった認識の方も少なくありません。

なぜこの薬が必要なのか、いつまで飲み続けるのか、どのような副作用があり得るのか。そうしたことを丁寧に説明し、患者さん自身に納得して治療を受けていただく。それが、治療を継続するモチベーションになり、最終的には患者さんご自身の健康を守ることにつながると考えています。

ーー患者さんには、ご自身の体のこと、特に腎臓について、どのようなことを知っておいてほしいですか?

山川理事長

先ほどお話しした「eGFR(腎臓の点数)」は、ぜひ覚えていただきたいですね。健康診断の結果表がお手元にあれば、ぜひ確認してみてください。この数値が、ご自身の腎臓の現在地を示しています。この点数が下がらないように、あるいは下がるスピードを緩やかにするために、日々の生活で何に気をつけるべきか。血圧の管理なのか、食事の塩分なのか、血糖値のコントロールなのか。それを患者さんと一緒に考え、実行可能な目標を設定していく。それが私の役割です。いわばご自身の体の「通知表」に関心を持つことが、健康への第一歩だと思います。

ーー治療を自己中断してしまう患者さんも多いと伺います。

山川理事長

非常にもったいないことだと感じています。特に生活習慣病の治療は、長く継続することが何よりも重要です。しかし、「忙しくて通院の時間が取れない」「薬が切れたけど、まあいいか」と、治療が途切れてしまう方は後を絶ちません。

当院がオンライン診療を導入しているのは、まさにこの問題を解決するためです。定期的な診察であれば、ご自宅や職場の休憩時間にスマートフォン一つで受けることができます。薬も郵送で届きますから、通院のための時間を捻出する必要がありません。テクノロジーをうまく活用することで、治療の継続は格段に楽になります。「通うのが大変だから」という理由で健康を損なうことがないよう、これからも便利な選択肢を提供し続けていきたいですね。

クリニックの枠を超えて|オンライン診療と企業連携で描く未来の予防医療

山川先生は、クリニックの中だけでなく、その先の社会全体の課題解決にも貢献していきたいと語ります。

テクノロジーと連携を駆使し、より多くの人々を健康に導くための未来の医療についてお伺いしました。

ーー先生はオンライン診療の普及にも力を入れているそうですね。

山川理事長

はい。オンライン診療は、単に通院の負担を減らすだけでなく、医療へのアクセスそのもののハードルを下げられる大きな可能性を秘めていると考えています。まだ日本では「対面でないと不安」と感じる方も多いですが、一度その利便性を体験していただければ、医療がもっと身近なものになるはずです。

今後は、LSクリニックという一つの拠点だけでなく、さまざまな企業と連携することで、働く人々の健康をより積極的にサポートしていきたいと考えています。例えば、企業の健康診断後のフォローアップをオンラインで一括して行ったり、睡眠時無呼吸症候群や禁煙外来といったプログラムを福利厚生として導入するお手伝いをしたり。クリニックで「待つ」だけでなく、こちらから「働きかける」予防医療を展開していきたいですね。

ーー今後の展望についてお聞かせください。

山川理事長

将来的には、健康診断の結果をより個別最適化して評価できるような、AIを活用したシステムの構築にも興味があります。現在の健康診断は、どうしても画一的な基準で判定されがちですが、本来は年齢や性別、過去のデータとの比較など、もっと多角的に見るべきだと思います。AIの力を借りることで、見逃されがちなリスクを早期に発見し、より多くの人々に適切な受診を促せるようになるかもしれません。

医療の専門性を高めていくことはもちろんですが、それと同時に、運動や食事、睡眠といった日常生活の領域とも連携し、人々が心身ともに健康なライフスタイルを送るためのトータルサポートができるような仕組みを作っていくのが私の大きな目標です。

最後に、山川医師から健康に不安を抱えるビジネスパーソンへメッセージ

ーーこの記事を読んでいる読者の方々へ、メッセージをお願いします。

山川理事長

産業医としても働いておりますので、毎日お忙しい中で、皆さんがご自身の健康のことまで考える余裕がない、というお気持ちはよく分かります。しかし、皆さんが日々頑張っている仕事のパフォーマンスも、ご家族と過ごす大切な時間も、すべては「健康」という土台の上になりたっています。

健康診断の結果は、あなたの体が発している大切なメッセージです。小さな異常値でも、それは将来の自分からの警告かもしれません。どうか、そのメッセージを無視しないでください。

「こんなことで病院に行っていいのだろうか」とためらう必要はありません。私たちは、そうした皆さんの最初の小さな一歩をサポートするために日々診療しています。どんな些細なことでも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください。

LSクリニック東京

| 診療科目 | 内科、腎臓内科、循環器内科、 呼吸器内科、消化器内科、泌尿器科、 糖尿病内科、アレルギー科、小児科、 健康診断、人間ドック |

|---|---|

| 住所 | 〒102-0074 東京都千代田区九段南1丁目6−5 九段会館テラスB1F |

| 診療日 | (月・火・水・木・金) 9:00-13:0014:00-19:00 |

| 休診日 | 土曜日、日曜日、祝日 |

| 理事長 | 山川 貴史 |

| TEL | 03-6272-6661 |

| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線・東西線・都営新宿線「九段下駅」4番出口より徒歩1分 |