2025年9月18日に実施したインタビューを元に執筆しています。

市販の薬を試しても、いくつかの病院にかかっても、なぜかスッキリしない咳。

夜中や明け方に特にひどくなり、眠れない日々が続いている…そんな症状に悩んでいませんか?

「いつものことだから」と諦めてしまうその咳は単なる風邪ではなく、アレルギーが原因かもしれません。

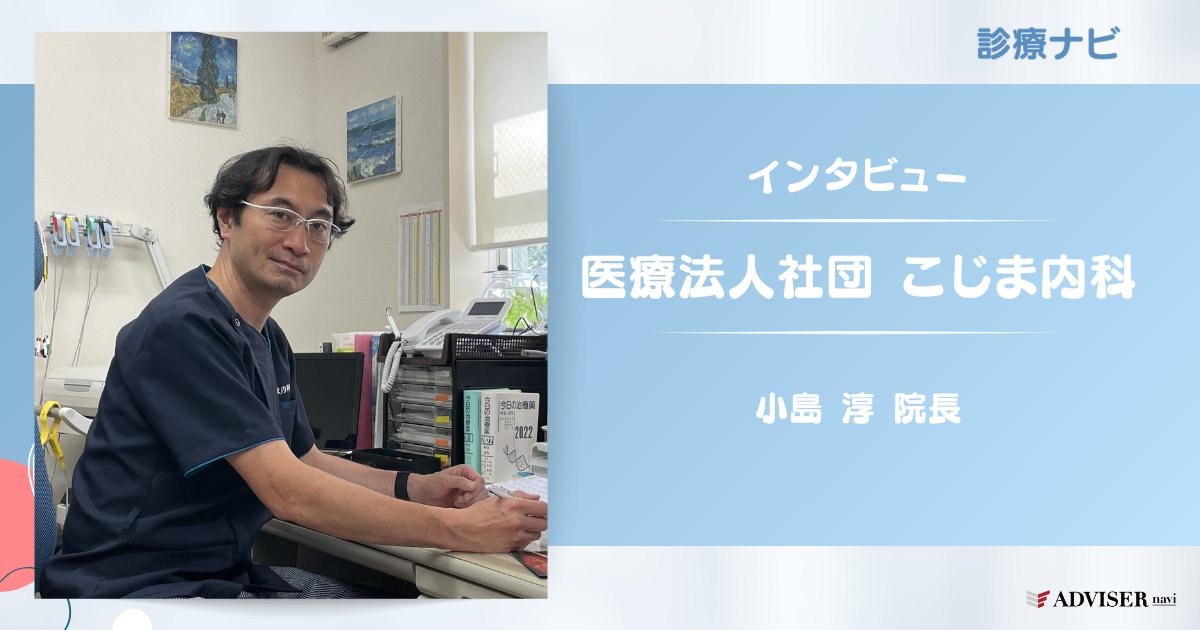

中野駅から徒歩6分、地域に根ざして40年以上の歴史を持つ「こじま内科」。

今回は、大学病院で呼吸器内科医として多くの難症例と向き合ってこられた小島 淳(こじま じゅん)院長に、お話を伺いました。

小島淳

医療法人社団こじま内科(東京都杉並区高円寺)の理事長・院長。東京慈恵会医科大学卒。呼吸器内科を専門に、長引く咳、喘息、COPD、アレルギー疾患を中心に内科全般を幅広く診療する。

詳細プロフィール

– 所属・役職:

医療法人社団 こじま内科:理事長・院長

東京慈恵会医科大学 呼吸器内科:非常勤講師

– 専門領域:

呼吸器内科(長引く咳、喘息、COPD など)

アレルギー疾患

内科全般

– 資格:

医学博士

日本呼吸器学会:認定専門医・指導医

日本内科学会:総合内科専門医

日本喘息学会:喘息専門医

日本結核病学会:認定医

– 学歴:

1999年 東京慈恵会医科大学 卒業

– 経歴:

2000年 東京慈恵会医科大学 研修医

2002年 同大学 内科レジデント

2003年 国立国際医療研究センター 呼吸器科レジデント

2005年 東京慈恵会医科大学附属第三病院 呼吸器内科 助教

2008年 東京慈恵会医科大学附属病院(本院) 呼吸器内科 助教

2016年4月 こじま内科 勤務

2019年4月 こじま内科 院長就任

2023年6月 こじま内科 理事長就任

– 学会・役職:

杉並区医師会 会員

– 著書・論文:

父の背中を見て育ち、人と向き合う内科医へ|地域に根ざす「こじま内科」の歩み

「こじま内科」は1979年の開業以来、中野・高円寺エリアの「かかりつけ医」として、地域住民の健康を見守り続けてきました。

2019年に先代のお父様からクリニックを継承した小島院長は、呼吸器内科のスペシャリストとしての専門性を活かして、地域医療に貢献しています。

ーー先生が医師を志し、呼吸器内科を専門に選ばれた経緯を教えてください。

小島院長

父が内科医でしたので、その背中を見て育った影響も少なからずあったと思います。ただ、「父と同じ道を選んだ」という感覚よりも、もともと人と深く関わる仕事がしたいという思いが強かったんです。大学受験の際、理系の選択肢の中で「人」を直接診ることができる仕事は医師でした。ブラックジャックのような外科医になって手術で治すというよりは、患者さんとたくさんお話をして、その方の人生に寄り添いながら治療をしていく内科医のスタイルに惹かれたんです。

そして、浪人を経て医学部に入学し、大学を卒業した後は研修医として様々な科を経験する中で、呼吸器内科の道へ進むことを決めました。研修でお世話になった指導医の先生が非常に情熱的な方で、その姿に感銘を受けたからです。呼吸器内科は、感染症、アレルギー、膠原病、肺がんなど、非常に多岐にわたる疾患を扱っています。内科全般を深く診るスキルが求められる大変な分野ですが、それだけにやりがいも大きい。例えば肺炎の治療では、治療前後のエックス線写真の変化を患者さんと一緒に見て「こんなに良くなりましたね」と喜びを分かち合える。そういった診療のダイナミックさに、今も面白さを感じています。

ーーそして、お父様が開業されたクリニックを継承されたのですね。

小島院長

はい。このクリニックは父が開業してから40年以上、この地域で診療を続けています。私がクリニックの一員になったのは2016年です。大学病院では呼吸器の専門医として診療していましたが、地域のかかりつけ医である以上、「専門外だから診られません」ということはあってはならないと考えています。こちらに戻る前には小児科の診療も一通り学び、0歳の赤ちゃんから90歳を超えるご高齢の方まで、安心して受診していただける体制を整えました。

父の代から通ってくださっている患者さんも多く、2世代、3世代にわたるお付き合いも珍しくありません。最近では、私が呼吸器の専門医であることを調べて遠方から来てくださる方も増えています。父が築き上げてきた地域との温かい繋がりを大切にしながら、大学病院で培った専門性の高い医療を提供することで、地域医療にさらに貢献していきたいと考えています。

「咳の原因は一つじゃない」呼吸器専門医だからこそできる精密な診断

「咳」と一言で言っても、その原因は様々です。そして、原因が異れば治療法も全く変わってきます。

ここでは、呼吸器の専門家である小島院長が、いかにして咳の根本原因を突き止めていくのか、その診断の神髄に迫ります。

ーー咳はどのくらい続いたら専門医へ相談した方がいいのでしょうか?

小島院長

2週間続いたら専門医に相談した方が良いと思います。まず大前提として、肺がんや結核といった命に関わる重篤な病気が隠れている可能性を否定するためです。特に日本は先進国の中でも結核の罹患率が依然として高く、決して過去の病気ではありません。60歳以上の方では肺がんのリスクも高まります。呼吸器内科医は、まずレントゲン(胸部エックス線検査)などで、こうした怖い病気を見逃さないことを徹底します。

そして、もう一つの大きな理由が、最近非常に増えているアレルギー性の咳の可能性です。風邪(感染症)が治った後も咳だけが長引いている場合、気管支にアレルギー性の炎症が起きている可能性が考えられます。これは一般的な咳止めでは効果が期待できず、専門的な治療が必要になるため、2週間を目安に一度、呼吸器を専門とする医師に相談することをお勧めします。

ーー風邪の咳とアレルギー性の咳では、何が違うのでしょうか?

小島院長

大きな違いは、症状の出方にあります。一般的に、細菌やウイルスなどの感染症による咳は、一日中ゴホゴホと出続けることが多いです。一方、アレルギー性の咳には「日内変動」という特徴があります。つまり、一日の中でも症状の強さが変わるのです。特に、夕方から夜間、そして明け方にかけて悪化する傾向があります。これは、体をリラックスさせる副交感神経が優位になる時間帯や、人間の生理的なリズムとして気管支が少し狭くなる時間帯と重なるためです。

「昼間は平気なのに、夜になると咳き込んで眠れない」「朝起きると咳がひどい」といった症状がある方は、アレルギー性の咳を強く疑います。治療法も全く異なり、アレルギー性の咳は気管支の炎症を抑え、狭くなった気管支を広げてあげる(気管支拡張)アプローチが不可欠です。市販の咳止めを飲み続けても治らないのは、このためです。

ーー診断で最も大切にされていることは何ですか?問診に時間をかける理由を教えてください。

小島院長

咳の診療は、問診が8割から9割を占めると言っても過言ではありません。糖尿病や高脂血症のように、採血データ一つで診断がつく病気とは全く違います。喘息には、血圧のような明確な数値の診断基準がありません。だからこそ、患者さんからいただく情報が何よりも重要になります。初診の方には、時間をかけてじっくりお話を伺います。

例えば、

「いつから咳が続いていますか?」

「一日のうち、どの時間帯に咳がひどくなりますか?(日内変動の有無)」

「ゼーゼー、ヒューヒューといった音(喘鳴)はありますか?」

「ご自身やご家族に、アレルギー性鼻炎(花粉症など)、アトピー性皮膚炎、喘息の経験はありますか?(アレルギー素因の有無)」

「鼻水や鼻づまりはありませんか?(上気道と下気道の連関)」

「胸やけや、口が苦いなどの症状はありませんか?過去に逆流性食道炎と診断されたことはありませんか?(胃酸逆流の可能性)」

など問診の時にはお聞きしています。

これらの情報をパズルのように組み合わせ、咳の本当の原因を探っていきます。特に、鼻(上気道)と気管支(下気道)は繋がっているので、アレルギー性鼻炎がある方は咳喘息や喘息を合併しているケースが非常に多い。ご家族の既往歴も、遺伝的な体質を知る上で重要な手がかりになります。なあなあには絶対にできない、非常に奥深い世界なんです。

「対話」こそが治療の第一歩|小島院長の患者一人ひとりに寄り添う”熱のこもった診療”

小島院長が診療する上で重きを置いているのが患者さんとの「対話」です。

専門的な情報を分かりやすく伝え、患者さんの不安を安心に変える。その温かく、そして熱意あふれる診療スタイルについて伺いました。

ーー先生の診療は「熱のこもった診療」だと伺いました。具体的にどのようなことを心がけているのですか?

小島院長

とにかく患者さんとよくお話をします。なぜなら、正しい診断と治療のためには、患者さんに納得していただくことが不可欠だからです。どのような症状で、何が原因の可能性があり、これからどんな検査をするのか。そして、その検査結果をもとに、どういう治療を行い、改善までにどれくらいの時間がかかるのか。そういった情報を、余すことなく伝えることを徹底しています。

くどいと思われるかもしれませんが、ご高齢の方でお話をしに来られる方もいらっしゃいますし、お忙しい方には要点をまとめて分かりやすく説明するなど、その方に合わせて柔軟に対応しています。時には図に描いて説明することもありますね。患者さんがご自身の体の状態を正しく理解し、安心して治療に臨めるよう、私からあらゆる情報を提供することが医師の務めだと考えています。

ーー患者さんと接する上で、何か工夫されていることはありますか?

小島院長

特に話しやすい雰囲気づくりを意識しているわけではありませんが、もともと私が文系気質で人と話すのが好きだということが役立っているかもしれません(笑)。先ほどお話ししたように、咳の診断は患者さんからいただく情報が全てです。ですから、患者さんにお話しいただかないことには始まらない。いかに心を開いて、普段の生活のこと、ご家族のこと、ちょっとした体調の変化などを話していただけるかが、診断の精度を左右します。

咳の治療は、アレルギーという体質と向き合う必要がありますので、長期的なお付き合いになることが多いです。だからこそ、最初の段階で信頼関係を築き、「この先生になら何でも話せる」と思っていただくことが、治療をスムーズに進める上で非常に大切だと感じています。

ーー患者さんの「不安」を「安心」に変えるために、大切にされていることは何でしょうか?

小島院長

検査結果などの客観的なデータをお見せしながら説明するのはもちろんですが、治療のおおよその見通しを立ててお伝えすることを大事にしています。「病は気から」と言われるように、先が見えない不安な気持ちのままでは、良くなる病気も良くなりませんからね。

例えば、「この吸入薬を始めれば、2週間後には咳が今の半分くらいになっているはずですよ。もしそうでなければ、別の原因を考えましょう」というように、具体的な道筋を示します。そうすることで、患者さんはご自身の状況を客観視でき、治療にも前向きに取り組むことができます。私の役割は、病気を治すことだけではありません。患者さんの心に寄り添い、その不安が少しでも軽くなり、安心してお帰りいただけるように心配りをすること。それが、地域のかかりつけ医として最も大切なことだと思っています。

症状を抑えるだけじゃない?アレルギー治療の最前線

「こじま内科」では、単に症状を抑えるだけでなく、アレルギー体質そのものにアプローチする治療にも力を入れています。

ここでは、最新の治療法について伺いました。

ーー基本的にアレルギー性の咳や喘息に対しては、どのような治療を行っているのでしょうか?

小島院長

治療の基本は、吸入ステロイド薬と気管支拡張薬です。大元にあるアレルギー性の炎症を抑えるのが吸入ステロイド薬、そして気管支の狭まりを改善するのが気管支拡張薬です。最近では、この二つの作用が一つになった配合剤が主流で、治療効果も高く、患者さんの負担も少なくなっています。

また、当院では呼気一酸化窒素(NO)濃度測定という検査も行っています。これは、吐いた息に含まれる一酸化窒素の濃度を調べることで、気管支のアレルギー性炎症の程度を客観的な数値として把握できる非常に有用な検査です。この数値を見ることで、治療の効果判定や、治療方針の決定に役立てることができます。

ーー症状が良くなっても治療を続ける必要があるというのは本当ですか?

小島院長

はい。これはアレルギー性の咳の治療において、私が最も重要だと考えている点です。風邪であれば、原因となるウイルスや細菌がいなくなれば炎症は治まります。しかし、アレルギーは体質によるものです。吸入薬を使って症状が楽になっても、気管支の内部ではまだアレルギーの炎症がくすぶっている状態なのです。

ここで自己判断で薬をやめてしまうと、また風邪などをきっかけにすぐに症状がぶり返してしまいます。咳の症状が治まってからが本当の勝負。この「ぶり返し」を繰り返していると、気管支の壁が厚く硬くなってしまい、元に戻らなくなる「リモデリング」という状態に陥るリスクがあります。こうなると、治療が非常に難しくなってしまいます。そうならないためにも、症状がなくなってもしばらくは治療を続け、炎症をしっかりと鎮めることが大切です。私は個人的に、最低でも3ヶ月は治療を継続することをお勧めしています。

ーー「アレルギーは治らない」と聞きますが、根本的な治療法はあるのでしょうか?

小島院長

私たちアレルギーを専門にする医師は、「治癒」という言葉を軽々には使いません。体質そのものを変えるのは難しいからです。しかし、「治癒」と言える可能性がある治療法が「舌下免疫療法(ぜっかめんえきりょうほう)」です。

これは、アレルギーの原因物質(アレルゲン)であるスギやダニのエキスを、毎日少量ずつ舌の下に投与することで、体をアレルゲンに慣らし、アレルギー反応そのものを起こしにくくする治療法です。3〜5年と長期間続ける必要がありますが、アレルギー体質の根本的な改善が期待できます。

特に、お子さんには強くお勧めしています。子どもの喘息の多くはダニアレルギーが原因です。ダニの舌下免疫療法を行うことで、喘息の発症を予防したり、症状を軽くしたりする効果が海外では報告されています。また、スギ花粉症が治れば、受験や卒業式といった人生の大切なイベントが集中する春を、快適に過ごせるようになると思います。当院では、年長さんから始めているお子さんもいらっしゃいますので、ぜひご相談ください。

ーー重度の喘息で悩んでいる方向けの治療法もあるのでしょうか?

小島院長

はい。吸入薬を最大限に使っても発作を繰り返してしまうような重症の喘息の患者さん向けに、分子標的薬という注射薬があります。これは、アレルギー反応のより上流の段階をブロックする新しいタイプの薬です。

実際に治療を受けた患者さんの中には、「普通に呼吸できるって、こんなに楽だったんだ」と実感される方もいらっしゃいます。温泉旅行に行けるようになった、と喜んで報告してくださった方もいました。もちろん、薬の値段が高額という課題はありますが、高額療養費制度などの公的補助を利用することもできます。それぞれの製薬会社の専門の相談員につなぐことも可能ですので、重い症状で悩んでいる方は諦めずにご相談いただきたいと思います。

家族みんなのかかりつけ医として中野の地域医療を支える|こじま内科のこだわり

「こじま内科」は、呼吸器内科という高い専門性を持ちながら、小児科も標榜しています。

幅広い世代の患者さんを診ている点が大きな特徴であり、こだわりです。

ーー小児科も標榜されていますが、お子さんの診療で難しい点はありますか?

小島院長

まず、子どもの喘息を診断するのは難しいです。大人の場合、ゼーゼー・ヒューヒューという喘鳴があれば、まず喘息を疑います。しかし、お子さんはもともと気管支が細いため、風邪をひいて痰が絡んだだけでもゼーゼーと音がしてしまうんです。ご家族にアレルギー歴があっても、一度ゼーゼーしたからといって、すぐに喘息と診断することはできません。

そこで大切なのは、治療の経過を丁寧に見ていくことです。一度喘息の治療を始めてみて、症状が改善するか。そして、一度薬をやめてみて、また同じ症状を繰り返すのか。そういった経過を時間をかけて追いながら、最終的に診断を確定させていきます。必要であれば、お子さんであってもアレルギーを調べる採血は積極的に行っています。怖がらせないように優しく話しかけ、不安を抱えるお母さんには、特に詳しく丁寧に説明することを心がけています。

ーー幅広い世代の患者さんを診る上で、クリニックの強みは何だとお考えですか?

小島院長

親子や家族を一緒に診療できることは、大きな強みだと思います。アレルギーは遺伝的な要素も大きいので、例えばお母さんが喘息を持っていて、お子さんもゼーゼーしているという場合、当院であればお二人に専門的な診療が可能です。お母さんは内科へ、お子さんは小児科へと別々のクリニックに行く必要がありませんし、負担を軽減することができます。

また、患者さんとの付き合いが長くなる中で、通院が困難になった方には、お昼休みの時間を利用して訪問診療にも対応しています。地域の薬局とも連携し、お薬をご自宅まで届けてもらうこともしています。医師一人、スタッフも少人数のアットホームなクリニックですが、一人ひとりに寄り添った医療で、これからも地域の方々を支えていきたいです。患者さんからの口コミやご紹介で来てくださる方が多いのが、何よりの励みになります。

長引く咳やアレルギー症状に悩む方へ、小島院長からのメッセージ

最後に、原因不明の咳や息苦しさに長年悩まされている方々へ、小島院長から温かいメッセージをいただきました。

ーー最後に、なかなか治らない咳やアレルギー症状で悩んでいる読者へメッセージをお願いします。

小島院長

長引く咳や鼻水といったアレルギー症状は慢性的なものなので、「いつものこと」「季節の変わり目だから仕方ない」と、当たり前のように我慢してしまっている方が非常に多いと感じています。しかし、その当たり前だと思っている症状は、適切な治療をすれば、良くなる可能性があります。

特に、

・風邪をひいた後、2週間以上咳だけが続いている

・夜中や明け方に咳き込んで目が覚めてしまう

・季節の変わり目になると、決まって咳や息苦しさを感じる

このような方は、ぜひ一度、呼吸器を専門とする医療機関を受診してみてください。アレルギー性の咳は、放置すると喘息に移行して、さらに放置すると、気管支が元に戻らなくなる「リモデリング」を起こしてしまうリスクもあります。

咳の症状一つとっても、その裏には様々な原因が隠れています。当院ではその原因を丁寧に見極め、患者さん一人ひとりに合った治療を心がけています。もし、咳の症状でお困りのことがあれば専門医にご相談ください。

医療法人社団 こじま内科

| 診療科目 | 内科・呼吸器内科・小児科・アレルギー科 |

|---|---|

| 住所 | 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南5-40-17 |

| 診療日 | (月・火・水・木・金) 9:00~12:00 (土) 9:00~13:00 (月・水・金) 15:00~18:30 |

| 休診日 | 火曜午後・木曜午後・土曜午後・日曜・祝日 |

| 院長 | 小島 淳 |

| TEL | 03-3316-3987 |

| 最寄駅 | JR「中野駅」から徒歩6分 |