2025年10月31日に実施したインタビューを元に執筆しています。

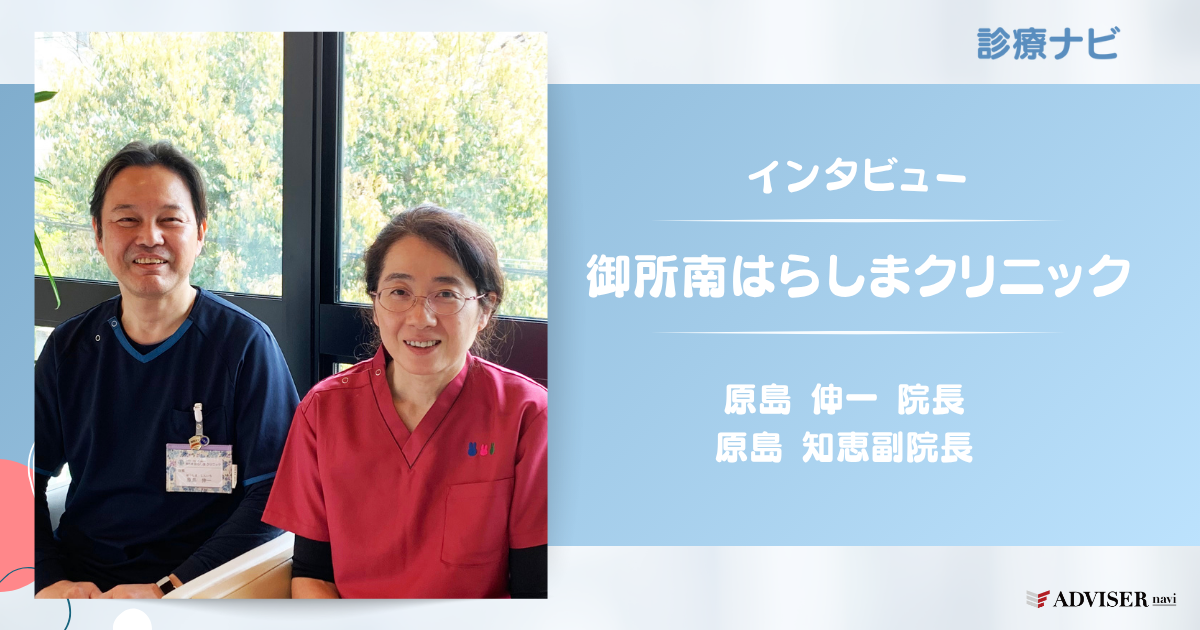

京都市中京区、丸太町駅から竹屋町通り沿いにある「御所南はらしまクリニック」。

院長を務めるのは、総合内科専門医で、糖尿病や生活習慣病を専門とする原島 伸一(はらしま しんいち)先生。

そして副院長は、小児科、特に小児神経科を専門とする原島 知恵(はらしま ちえ)先生が務めます。

大学病院などで長年研鑽を積まれたご夫妻が、それぞれの高い専門性を持ち寄り、地域の健康を支えています。

今回は、御所南はらしまクリニックの原島 伸一院長と原島 知恵副院長のお二人に、医師を志したきっかけから、お互いの専門性を生かしたクリニックの強み、そして診療にかける想いまで、じっくりとお話を伺いました。

原島 伸一

御所南はらしまクリニック院長の原島伸一医師は、総合内科・糖尿病診療を軸に、京都大学大学院で周産期疫学の客員研究員・非常勤講師も兼務。副院長の原島知恵医師は小児科・小児神経の専門医として、一般小児科から神経・発達相談まで家族を継続支援する。

詳細プロフィール

– 所属・役職:

御所南はらしまクリニック 院長

京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻 周産期疫学 客員研究員・非常勤講師

市立長浜病院ヘルスケア研究センター研究部 京都医療センター臨床研究企画運営部 香川大学医学部 各客員研究員

– 専門領域:

総合内科、生活習慣病、糖尿病、妊娠糖尿病

研究分野 妊娠糖尿病、高齢者糖尿病

– 資格:

医学博士(膜型TNF・関節リウマチの研究)

日本内科学会:総合内科専門医

日本糖尿病学会:専門医・研修指導医・学術評議員

日本糖尿病・妊娠学会:理事・評議員、委員会委員(非常時GDM診断)

– 学歴:

1994年 九州大学医学部 卒業

2000年 九州大学大学院医学研究科 卒業(医学博士)

– 経歴:

2001年 米国国立衛生研究所(NIH)特別研究員(1型糖尿病関連研究)

2006年 サノフィ(当時サノフィ・アベンティス)メディカルディレクター

2007年〜2018年 京都大学医学部附属病院/大学院(糖尿病・内分泌・栄養領域)で講師等(医局長含む)

2018年11月 御所南はらしまクリニック院長

– 学会・役職:

京都糖尿病医会・京都腎臓医会:理事/京都市糖尿病重症化予防地域戦略会議委員 ほか

「経口血糖降下薬の臨床評価方法に関するガイドライン」改訂委員会 委員 等

– 著書・論文:

『母子の健康と未来を育む妊娠糖尿病妊婦のためのセルフケア支援アプリの開発と評価』(KAKEN 2025)KAKEN

『ICTを活用した多職種連携による切れ目ない妊娠糖尿病産後ケア体制の構築』(KAKEN 2024)KAKEN

『インスリンとインクレチンの同時分泌メカニズムの解明と創薬応用への意義』(KAKEN 2021)KAKEN

その他多数執筆あり

原島知恵

御所南はらしまクリニック院長の原島知恵医師は、総合内科・糖尿病診療を軸に、京都大学大学院で周産期疫学の客員研究員・非常勤講師も兼務。副院長の原島知恵医師は小児科・小児神経の専門医として、一般小児科から神経・発達相談まで家族を継続支援する。

詳細プロフィール

– 所属・役職:

御所南はらしまクリニック 副院長

日本バプテスト病院 小児科 非常勤

– 専門領域:

小児一般/小児神経

小児神経・発達相談

– 資格:

日本小児科学会 専門医

日本小児神経学会 専門医

– 学歴:

長崎大学医学部 卒業

– 経歴:

九州大学医学部附属病院小児科/福岡市立こども病院・感染症センター等で研修・勤務

鳥取大学医学部附属病院 脳神経小児科などで小児神経科医として勤務

Uniformed Services University of the Health Sciences(USUHS):ポストドクトラルフェロー

日本バプテスト病院 小児科 副部長として勤務

– 学会・役職:

日本重症心身障害学会

日本てんかん学会

– 著書・論文:

『NICUを有する地域総合病院における在宅重症児の支援の現状と問題点』(日本重症心身障害学会 2015)CiNii

『特集 もう,こわくない!子どもとくすり 剤形選択・服薬指導のポイント 子どもとくすり 発達特性や嚥下機能障害のあるお子さんへの服薬サポート』(南山堂 2025)南山堂

『医師・栄養士・菜食研究家が考えた 野菜ピューレでつくる低塩・高栄養のおいしいレシピ』(南山堂 2024)南山堂

「コンビニのように気軽で、デパート品質の治療を」原島 伸一先生・原島 知恵先生が開業に込めた想い

地域に根ざしながらも、専門性の高い医療を提供する。

その理想を胸に開業された原島先生ご夫妻。まず、お二人が医師という道を歩み始めたきっかけからお伺いしました。

ーー先生方が医師を志したきっかけを教えていただけますか?

原島 伸一院長

私は、高校生の頃までは本気で宇宙飛行士になりたかったんです(笑)。ですが、進路を真剣に考える時期に、身近な後輩や小さな子たちが白血病や脳腫瘍といった重い病気で相次いで亡くなるという、ショックな出来事がありました。

加えて、私自身の親も若い頃から難病を患っており、家族が病気と向き合う姿を間近で見てきました。そうした経験から、自分の夢とは別に、「自分は医者になるのかもしれない」という思いが芽生え始め、成長するにつれてその意志は固まり、医学部を目指すことに決めました。

原島 知恵副院長

私は、院長のように明確なきっかけがあったわけではありませんでした。ただ、最終的に小児科を選んだのには理由があります。

研修で様々な科を回る中で、例えば循環器科や腎臓内科のように専門分野に特化していく道もありますが、小児科はまず子どもたちの体を「すべて診る」というところに魅力を感じました。大人と違って、子どもは体も精神も日々成長していきます。その成長を親御さんと一緒に見守り、支えていけることにも、大きなやりがいを感じました。小児科の先生には、割とそういう「全体を診たい」という志向の人が多いかもしれませんね。

ーー原島 伸一院長は、免疫学から糖尿病内科へ進まれたのですね。

原島 伸一院長

そうなんです。医学部に入った当初は、心臓外科医に憧れていました。ですが、外科に進もうと考えていた矢先、NHKの特集で「マクロファージ」という免疫細胞の特集を見たんです。

マクロファージは、体内に侵入した細菌などを食べて体を守る細胞として知られていますが、単に「食べる」だけでなく、他の免疫細胞に命令を出す重要な役割を担っているという内容でした。最近でも、「調節性T細胞」の研究がノーベル賞を受賞しましたが、免疫は、感染症だけでなく、癌や生活習慣病、認知症までさまざまな疾患に関与し、当時でも、免疫学の世界の奥深さに衝撃を受けました。

そこから免疫学にのめり込み、病気で言えば関節リウマチや結合組織病などの自己免疫性疾患、あるいは白血病などを担当したいと思い、研修を始めました。

その後、アメリカの米国国立衛生研究所(NIH)に留学する機会を得て、そこで1型糖尿病という免疫疾患の研究をすることになりました。それが大きな転機となり、日本に帰国してからは、自然と糖尿病の診療が中心になりました。2007年12月に京都大学に呼んでいただき、本格的に糖尿病を担当することになった、という流れです。

ーー原島 知恵副院長は、なぜ小児科、特に小児神経科を選ばれたのでしょうか?

原島 知恵副院長

小児科の中でも、私が専門にしている小児神経科は、赤ちゃんから時には大学生くらいまで、一人の患者さんを非常に長く診ることが多い分野です。

私が、研修医として勤務しはじめたころ、小児神経科の先生方が担当する疾患は、治療に時間がかかったり、原因が分からず治療法が確立していないものが多く、若いときは、そのような疾患と向き合うことがやりがいを感じていました。しかしながら、年齢を重ねるにつれて、病気が治ったとしてもそのあとの生活がうまくいかない方がいることが気になりはじめました。例えば「てんかん」という発作をおこす病気があるのですが、薬で発作が落ち着いたとしても、学業でつまずいたり、友達関係でトラブルを抱えたりするお子さんが少なくないのです。開業医という立場であれば、そのようなお子さん方を長く診ていくということができるだろうという考えがありました。

ーーお二人がこの御所南の地で、小児科と内科を併設して開業された経緯を教えてください。

原島 伸一院長

私が大学で糖尿病の研究や診療をしていた時、患者さんの平均年齢は70歳くらいで、いわゆる高齢者医療が中心でした。大学に勤務する者の使命として、次の世代に繋げるためのエビデンス(科学的根拠)を作っていく研究は非常にやりがいがありました。

年齢を重ね、次の世代を教育する立場になった時、大きな病院で研修医を指導する道もありました。しかし、ちょうどその頃、この御所南エリアで小児科が少なくなっているという声を耳にしたんです。ここは京都大学医学部附属病院や京都府立医科大学附属病院、第二赤十字病院などの大病院や、役所なども集まる地域です。そのため、若い世代や働き盛りの方が多く、それに伴って小さなお子さんを持つご家族も増えています。住民の入れ替わりも比較的多い地域ですが、小児科のニーズが非常に高まっていたのです。

そこで、副院長の専門である小児科をまず必要とされていると感じ、私がこれまで培ってきた糖尿病や内科の専門性も生かすことで、地域に貢献できるのではないかと考え、二人で開業することを決意しました。ですから、クリニックの名称も、小児科、内科、糖尿病内科の順になっています。

ーー開業にあたり、どのようなクリニックを目指されましたか?

原島 伸一院長

私たちのコンセプトは、「コンビニのように気軽に行けるけど、デパートの品質を提供する」ことです。町のクリニックとして、どんなことでも気軽に相談に来ていただける一次窓口でありたい。その一方で、私と副院長、それぞれの分野で大学病院などで培ってきた「専門性の高い治療」も提供できる。これが当院の強みだと考えています。

症状が重症化しないように、あるいは万が一大きな病気が見つかった場合には、迅速に適切な高度医療機関にご紹介できるように、地域の医療の入り口として尽力していきたいと思っています。

「病気だけでなく、人をトータルで診る」|原島 伸一先生・原島 知恵先生が大切にする診療哲学

高い専門性を持ちながらも、地域に開かれたクリニックを目指す原島 伸一先生と知恵先生。

その診療スタイルには、患者さん一人ひとりと真摯に向き合う姿勢が貫かれています。

ーー診療において、お二人が共通して大切にされていることは何ですか?

原島 伸一院長

まず、患者さんの訴えにしっかりと耳を傾け、誠心誠意尽くすことです。そして、私たちは二人とも大きな病院での経験が長いので、「医学は学問である」という意識を常に持っています。だからこそ、エビデンス(科学的根拠)に基づいた診療を心がけています。

ただ、診療というのは実際の「プラクティス(実践)」であり、時には「アート(芸術)」とも言われます。学問的なエビデンスを、目の前の患者さん一人ひとりにどう当てはめ、どう役に立つように落とし込んでいくかが非常に重要です。

昨今のAI診療などもそうですが、結局、人はそれぞれ遺伝的な背景も違えば、生活背景も違います。同じお薬が効く人もいれば、効かない人もいる。だからこそ、「個別化」が大切になってきます。日々新しくなるエビデンスを学び続け、それを取り入れながらも、クリニックの役割として、その人に合わせて優しく、分かりやすく理解できるように落とし込んでいく。これが、私たち二人に共通する診療スタイルだと思います。

ーー知恵副院長は、小児科の診療で特に心がけていることはありますか?

原島 知恵副院長

病気だけを診るのではなく、その人、その子を「トータルで診る」ことを大切にしています。ですから、どんなことでも話していただきたいですね。病気の悩みはもちろん、子育ての悩みや、学校でのことなど、お母さんやお父さんとのお話の中に、病気の原因や解決のヒントが隠れていることも少なくありません。

人によって、たくさんお話したい方、話を引き出してもらいたい方、さまざまだと思いますので、その方に合わせてケースバイケースで対応するように心がけています。とにかく来院された方が、皆さん笑顔で帰っていただけるようなクリニックでありたいですね。

ーー「時間をかけてじっくり見る」診療スタイルを大切にされているのですね。

原島 伸一院長

そうですね。二人とも、とにかくたくさんの患者さんを診よう、という考えはありません。もちろん、保険診療である以上、数を診れば経営的には良いのかもしれませんが、それでは医療の質が落ちてしまいます。

特に副院長が診ている発達の問題などは、じっくりとお話を聞き、判断する必要があります。人による診療の時間を削って、お薬だけ出すような診療にはしたくない。それは開業当初から二人で決めていることです。

例えば、発達の検査やカウンセリングでは、一番長くて一人に2時間くらいかかることもあります。効率だけを考えれば割に合わないかもしれませんが、そこは彼女が信念を持ってやっているところですね。

御所南はらしまクリニックの小児神経科|子どもの発達や頭痛、不登校の悩みに寄り添う

ニーズが高まっているにもかかわらず、専門的に相談できる場所がまだ少ない「子どもの発達」。

御所南はらしまクリニックでは、小児神経科の専門医である知恵副院長が、その悩みにも向き合っています。

ーー小児科では、どのようなご相談が多いのでしょうか?

原島 知恵副院長

もちろん、熱、咳、鼻水、嘔吐、下痢といった、いわゆる感染症の症状で来られる方が一番多いです。それと同時に、私の専門分野である小児神経科に関連したご相談も多くいただきます。

ーー特に副院長の専門である「小児神経科」では、どのような症状を診ていただけるのでしょうか?

原島 知恵副院長

小さいお子さんの場合は、首が座らない、歩き始めるのが遅いなど、保護者の方が「他の子とちょっと違うかも」「育児書と違う」といった悩みから来院されるケースが多いです。そういった発達に関係するサインから、病気が見つかっていくこともあります。最近は、学童のお子さん方から、朝起きずらい、学校にいきずらいといったご相談も多いです。背景に、自律神経機能障害、甲状腺機能異常などホルモンの問題、片頭痛などがある場合もあるので、小児科医としての視点や対応がかかせません。

また、けいやれん、てんかん発作なども小児神経の専門分野です。私は週に1度、日本バプテスト病院でも神経専門の診療を担当していますので、必要に応じてMRIや脳波検査など、基礎疾患を調べるための詳しい検査を行うことも可能です。

ーー不登校のご相談もされているのでしょうか?

原島 知恵副院長

いわゆる発達障害とは言わなくても、その子の「発達特性」によって、学校に行きにくい、お友達とうまくいかない、勉強が進まない、先生に怒られやすい、といった困難を抱えているお子さんは少なくありません。入口はそうした「うまくいかない」というご相談ですが、何が背景にあるのかを一緒に探っていきます。

最近では「大人の発達障害」という言葉も聞かれますが、それは子どもの頃からその特性が見逃されてきた、というケースも多いのです。特性自体は病気ではありませんが、その特性に合わせた社会生活を送れないと、誤解されたり、理解してもらえなかったりして、結果として不登校や心の問題に繋がってしまうこともあります。そうした発達の問題を抱えるお子さんたちを、特別な外来枠でケアしています。

ーーお子さんの頭痛や夜尿症(おねしょ)で悩む親御さんも多いようですね。

原島 知恵副院長

実はお子さんの頭痛も結構多く、2〜3歳のまだうまく話せない小さな子でも起こります。大人の頭痛と同じように、片頭痛や、肩こりなどからくる緊張性頭痛がほとんどですが、中には大きな病気が隠れていることもありますので、まずはきちんと診断をつけることが大切です。

たとえ大きな病気でなくても、頭痛で学校へ行けない、授業に集中できない、眠れないとなれば、生活の質(QOL)が大きく落ちてしまいます。頭痛の頻度が多いお子さんには、投薬や生活指導を行い、頻度を減らすための対応をします。大人に効く薬が子どもには適さないこともあるので、その子に応じた適切な薬の選択も大事です。

また、夜尿症については、ガイドライン(治療指針)があって治療法が確立されています。それに沿って治療を行いますので、悩んでいる方は一度ご相談いただければと思います。

御所南はらしまクリニックの糖尿病内科|「生活習慣病」と向き合う

小児科と並ぶもう一つの柱が、伸一院長の専門である内科、特に生活習慣病と糖尿病です。

大学病院での豊富な経験と原島先生の知見に基づいた診療が行われています。

ーー内科、特に糖尿病内科ではどのようなご相談が多いですか?

原島 伸一院長

内科では様々な症状の方が来られますが、やはり生活習慣病のご相談が一番多いですね。高血圧、脂質異常症(高コレステロール血症・高トリグリセリド血症)、そして糖尿病などです。「どのように治療したらいいか」だけでなく、「どのように生活していけば良いのか分からない」と相談に来られます。

当院は若い世代の患者さんが多いのも特徴です。開業医としては珍しく、20代から50代の方が多い内科になっています。若い世代の方は、かえって難しい病気や慢性疾患のサインが見逃されがちです。倦怠感が続く、活力が出てこない、といった漠然とした訴えで来られて、詳しく調べてみると、悪性リンパ腫や白血病、内分泌疾患、悪性腫瘍など、重篤な病気が見つかることも年に何人かいらっしゃいます。

ーー生活習慣病の治療では、どのようなアドバイスをされていますか?

原島 伸一院長

まずは患者さんのライフスタイルを詳しくお聞きして、それに見合った食事の内容や摂り方、睡眠などのアドバイスをさせていただきます。大切なのは、無理のない範囲で、できることを続けることです。私はいつも患者さんに、「100点を取り続けるのは難しくて挫折してしまうかもしれないから、70点でもいいから続けましょうね」とお話ししています。

ーー最近話題のGLP-1受容体作動薬(マンジャロなど)による治療も行っていますか?

原島 伸一院長

はい、GLP-1受容体作動薬については糖尿病という病名がつき、保険診療の適応となる方には、適切に使用しています。これらのお薬は、血糖値を改善する効果が期待できるだけでなく、体重減少もサポートしてくれるため、特に肥満を伴う糖尿病患者さんにとっては大きな助けとなります。

昔は、糖尿病は「コントロールする(良い状態を保つ)」時代でしたが、今は「寛解(かんかい)」、つまり薬がなくても良い状態を保てる、治せる可能性が出てきた時代です。

特に肥満のある方は、痩せることで寛解に至る場合もあります。もちろん、注射だけに頼ってしまうとリバウンドの可能性もあるため、治療と並行して生活指導やご本人の意識改革をサポートしていくことが重要です。

ーー糖尿病や生活習慣病以外にも、診断がつきにくい難しい病気を相談に来られる方もいらっしゃるとか。

原島 伸一院長

そうですね。専門で詳しくやってきたので、京都府外や、遠方からご相談に来られる方もいらっしゃいます。例えば、「遺伝性血管性浮腫」という病気があります。突然、唇や喉が腫れ上がり、喉が腫れると窒息することもある病気ですが、症状が一時的にお腹の痛みとして現れることも多く、仮病扱いされたりして、なかなか診断がつかないことが多いのです。

また、糖尿病の診療でも、1日に何度もインスリン注射を打っていて低血糖を繰り返しているけれど、なかなか治療法を変えてもらえない、といったお悩みで、新しい治療ができないかと調べて来られる方もいます。「どこに行っても診断がつかない」「今の治療で生活に困っている」という方々の受け皿にもなれればと思っています。

世代と診療科を繋ぐケア|妊娠糖尿病からプレコンセプションケアまで

小児科と内科、二つの専門性が同じクリニックにあることで様々なケースに対応することができるのが、御所南はらしまクリニックの特徴です。

お母さんからお子さんへ、そして次の世代へと繋がる「周産期」のケアにありました。

ーー小児科と内科が併設されていることで、強みとなっている分野はありますか?

原島 知恵副院長

例えば、お子さんの肥満や便秘、アレルギーなどの診療です。一般の小児科ですと、生活指導が中心になることが多いですが、当院には内科の知見があり、管理栄養士による栄養指導も行えます。これは他のクリニックにはない強みかなと思います。

原島 伸一院長

そのような中で私たちが特に力を入れているのが、「妊娠糖尿病」のケアです。

ーー「妊娠糖尿病」のケアとはどのようなものなんでしょうか?

原島 伸一院長

妊娠糖尿病は、妊娠中に初めて分かった血糖値の上昇で、決して珍しいものではありません。ですが、そのケアを専門的に行う内科医はまだ少ないのが現状です。妊娠糖尿病になると、お母さん自身が将来、糖尿病を発症するリスクが、私たちの検討でも7倍ほど高くなることが分かっています。また、生まれてくるお子さんにも将来、生活習慣病のリスクがあるため、お母さんだけでなく、お子さんのケアも必要です。

今まで気にしたこともなかった血糖値が急に上がったことに対してショックを受け、不安から産前・産後うつのようになってしまうお母さんもいらっしゃいます。ですから、体だけでなく心のケアが何よりも大切です。

当院では、妊娠糖尿病と診断されたお母さんのケアを内科で行い、生まれてきた赤ちゃんのフォローアップを小児科で行う。このように、親子で一貫したケアができるのが大きな強みです。

ーー「プレコンセプションケア」という言葉もあるようですが、具体的にはどのようなケアを行うのでしょうか?

原島 伸一院長

「コンセプション」とは受胎(妊娠)のことです。つまり、「プレコンセプションケア」とは、将来の妊娠を考える前から、ご自身やパートナーが健康な体づくりをしていく、という考え方です。特に、バセドウ病や糖尿病、高血圧、関節リウマチなど、若い時に病気を発症した方々も、今は安全に出産ができる時代です。そうした方々が、病気をしっかり管理しながら安心して妊娠・出産できるように、事前にサポートしていく。それがプレコンセプションケアです。

さらに、お二人目のお子さんを考える際のケアを「インターコンセプションケア」と言いますし、産後の「アフタープレグナンシー」と言われているところまで当院では対応しています。妊娠前から産後まで、お母さんとお子さんを含めてトータルで、専門的にケアできるクリニックは、京都でもまだ少ないと思います。

ーーまさに、ご家族の健康をトータルでサポートされているのですね。

原島 伸一院長

そうですね。お子さんが来たついでに、お母さんがご自身の健康相談をされたり、最近では「お父さんが健診で血圧が高いといわれたので心配で」とお連れいただいたりすることも増えています(笑)。ご家族ぐるみで、アットホームな雰囲気でかかっていただける。そこが当院の一番の特徴かもしれません。

医療を「クリニックの外」にも|御所南はらしまクリニックが行う情報発信と啓発活動

お二人の取り組みは、日々の診療だけに留まりません。

正しい医療情報を広く届けるための情報発信や、患者さん同士が繋がる「場」づくりにも力を注いでいます。

ーーホームページの診療内容が非常に充実していると感じました。情報発信にも力を入れていらっしゃるのですね。

原島 知恵副院長

ありがとうございます。ホームページには、私たちの専門分野や、ポイントとなる疾患の紹介などをできるだけ詳しく載せるようにしています。実際に、ホームページをしっかり読んで、「ここに相談しよう」と決めて来られる患者さんはとても多いですね。ご自身の症状や悩みに「関連した疾患」が載っているのを見て、遠方から足を運んでくださる方もいらっしゃいます。

ーー伸一院長は、非営利団体「生活習慣病研究会 京のひろば」も設立されています。これはどのような活動なのでしょうか?

原島 伸一院長

はい。糖尿病をはじめとする生活習慣病は、小児から高齢者まで世代を問わず、また、長く付き合っていく必要のある病気です。

例えば1型糖尿病のお子さんが進学や就職、結婚などで環境が変わると、同じ治療を続けていても不安や悩みから血糖コントロールが不安定になることが少なくありません。病気を抱える方が不安になるのは、得られる正しい情報が少なかったり、同じ悩みを持つ方との交流が少なかったりするからです。

そこで「京のひろば」では、生活習慣病を抱える人々、それを支援する人々、そしてまだ病気ではない「未病」の人々が、世代や立場を超えて集い、病気について学んだり(知識のひろば)、食事や運動について実践したり(健康のひろば)、悩みや考えを共有したり(対話のひろば)できるような「場」づくりを目指しています。

ーーなぜ、日々の診療に加えて、そのようなクリニック外の活動にも力を入れるのでしょうか?

原島 伸一院長

医療機器や治療薬は日々進歩していますが、それと同時に、病を抱える方の問題も社会の変化とともに多様化しています。日々の診療だけでは、必ずしも十分に応えられない部分があるのも事実です。「京のひろば」は、病気を抱える方、医療者、一般市民が一緒になって構成されています。この総合力で、悩みを抱え、病気と向き合えない方が一人でも救えるような活動を展開したいと考えています。

クリニックでの診療を土台としながら、こうした啓発活動を通じて、より広く地域の健康に貢献していくことも、私たちの重要な役割だと考えています。

体の悩み、心の不安|気軽に相談できるクリニックに

専門性の高い医療を、アットホームな雰囲気で届けたいと原島先生夫妻は語ります。

最後に、クリニックのこれからの展望と、読者へのメッセージをいただきました。

ーーオンライン診療も活用されているそうですね。

原島 伸一院長

はい、多くはありませんが、対応しています。病気にもよりますが、まずはオンラインでご相談を伺い、軽い風邪などであればそのままお薬を出すこともありますし、他の病気が疑われる場合は「やはり一度、対面で来てください」とお伝えすることもあります。

ホームページを見て、遠方からご相談いただくこともあります。現在は、秋田県の方ともオンラインで診療を続けていますよ。対面診療が必要な場合は難しいですが、一つの選択肢として活用しています。

ーー改めて、読者や来院を考えている方へメッセージをお願いします。

原島 伸一院長

私の立場からは、とにかく「どんと来い!」です(笑)。わざわざクリニックに来られるということは、何かしらきっかけがあるはずです。体のことで悩んだり、体型のことでもいい。何か気になることがあるのに、「こんなことで病院に行って怒られないかな」と、一歩踏み出せないこともあると思うんです。

そのために診療所はあるのですから、まずはご自身の心を制限しないで、親や友人に相談するような気持ちで、気軽に来ていただけると嬉しいです。診察というより、「ご相談」という形でお話を伺います。

原島 知恵副院長

私も同じ気持ちです。何かで困っていることがあれば、それがきっかけで色々なことに繋がっていきます。まずはその「困っていること」を教えてほしい、という気持ちです。

ーー最後に、今後の展望をお聞かせください。

原島 伸一院長

これからも、「コンビニのように気軽に行けるけど、デパートの品質を提供する」というコンセプトを追求し続けます。専門性の高い治療を提供しつつ、地域の一次窓口として、皆さんの健康を支えていきたいです。

原島 知恵副院長

とにかく、来院された方が皆さん笑顔で帰っていただけるような、そんなクリニックであり続けたいですね。

御所南はらしまクリニック

| 診療科目 | 小児科・内科・糖尿病内科 |

|---|---|

| 住所 | 〒604-0884 京都府京都市中京区竹屋町通東洞院東入塀之内町630 |

| 診療日 | <内科> (月・火・木・金・土) 9:00〜12:00 (月・火・木・金) 13:00〜18:00 ※発熱外来 11:30~12:00 / 16:00~16:30(予約制) ※フットケア・栄養相談(予約優先) <小児科> (月・火・木・金・土) 9:00〜12:00 (月・火・木・金) 13:00〜15:00(予約優先) (月・火・木・金)15:00〜18:00 ※発熱外来 11:00~12:00(予約制) ※予防接種・ワクチン 13:00~14:00 ※乳幼児健診、神経発達外来 14:00~15:00 |

| 休診日 | 水曜・日曜祝日・土曜日午後 |

| 院長 / 副院長 | 原島 伸一 / 原島 知恵 |

| TEL | <内科>075-606-5473 <小児科>075-606-5472 |

| 最寄駅 | 京都市営地下鉄烏丸線「丸太町駅」5番出口より東へ徒歩約2分(エレベーターあり) 京都市営地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池駅」1番出口より北へ徒歩約8分 京都市営バス「烏丸丸太町」バス停より徒歩約2分 |